監督就任当時は選手の取り組みについて疑問を感じることも多かったという。それは負けたら終わりという厳しい社会人野球の世界に長く関わっていたからこそ感じることでもあったようだ。

「うちは付属の高校も多いのでありがたいことに能力のある選手も入ってきます。また練習環境も整っている。でもそれが当たり前だと思って、何となくやっていた部分もあると思います。選手にはユニフォームの着こなしの話をしたのですが、そこからこだわってできていないことが多いんですね。1球を大事にするにはそういうところも大事です。あと大学まではプレーできても、その先の社会人、プロとなると続けられる選手は本当に一握りになります。うちに入ってくるのはそんな先でも続けたいと思っている選手が多いのですが、自分の将来のことを描けている選手は少ない。東海大でやるからにはしっかりそこまで考えてやろうよという話は最初にしました」

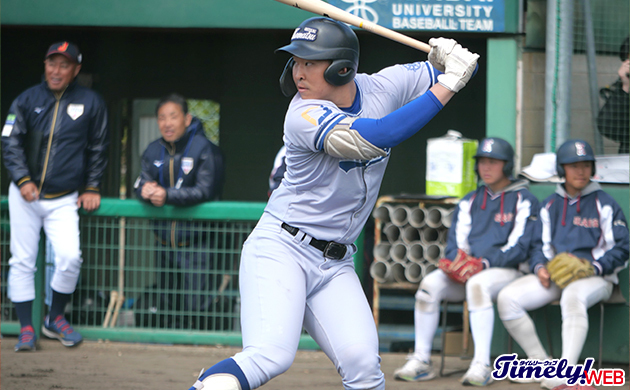

そんな安藤監督が取り組んだことの一つがしっかりしたトレーニング、コンディショニング、そしてしっかりとした技術の取得だった。

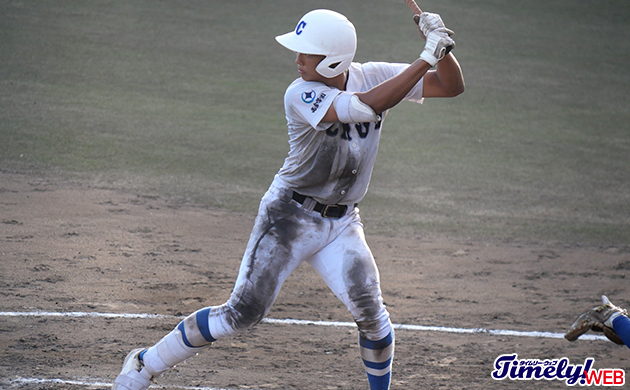

「特に下級生はそうなのですが、まずはしっかり身体を作ろうということは取り組みました。大学に入ってきていきなり活躍するような選手もいるのですが、結構長続きしないことが多いです。だからしっかりトレーニングをして、2年目以降も落ちないようにということは意識して取り組んでいます。そしてリーグ戦の時期にいかにピークを持ってくるかということも大事だと思っています。あとはやっぱり高校から入ってきて苦労するのはバッティングです。金属バットに頼って上半身の力で打っていることが多い。だからと言ってミートだけ重視して当てにいくような選手は怖くありません。だから全身を使って強く打ち返すためのスイングはしっかりやろうということは常々言っています」

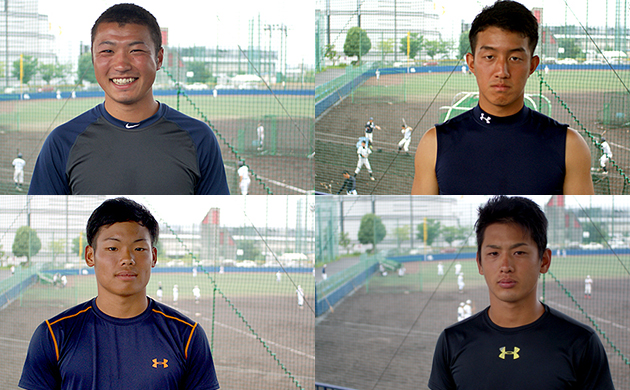

「グラウンドで見た時にはまず元気があること。周囲が見えていて、それに対してしっかり声が出ていること。そういう選手は目につきますね。闘志を内に秘めるということもあるかもしれませんが、やはりグラウンドでは自分をどんどん出していける選手の方が強いと思います。あとはやはりチームのことを考えてプレーできること。自分勝手なプレーをするような選手は先では伸びないと思います。それは野球以外にも通じますよね。野球も社会もやっぱり人と人との繋がりで成り立っていますから。大学生も高校生もそういうことを考えながらプレーしてもらいたいと思っています」

社会人野球での経験が豊富な安藤監督だからこそ説得力のある話だった。群雄割拠の首都大学野球だが、今後も東海大が王者として君臨するためにも重要なポイントと言えるだろう。(取材・撮影:西尾典文)

*後編では主力選手に聞いたチームの特徴、高校野球との違いなどについてお届けします。

東海大学(2017年春時点の情報)

ベンチ入りメンバー野球偏差値

70

ベンチ入り難易度

★★★★★

スポーツ推薦:有

練習会、セレクションについて(2016年実績)

8月にセレクションを実施

グラウンド所在地

神奈川県平塚市

レギュラー選手の主な出身校(2016年実績)

東海大相模、東邦、日南学園、光星学院、健大高崎

近年の主なプロ入り選手

丸山泰資(2016年:中日 6位/東邦)

吉田侑樹(2015年:日本ハム 7位/東海大仰星)

中川皓太(2015年:巨人 7位/山陽)

鈴木昂平(2015年:オリックス 7位/東海大菅生→東海大→三菱重工名古屋)

渡辺勝 (2015年:中日 育成6位/東海大相模)

プロ以外の主な野球継続チーム(社会人)

七十七銀行、日立製作所、日本通運、三菱自動車岡崎、JR東海

「大学野球紹介」関連記事

- 1

- 2