小説家を支える編集者の役割

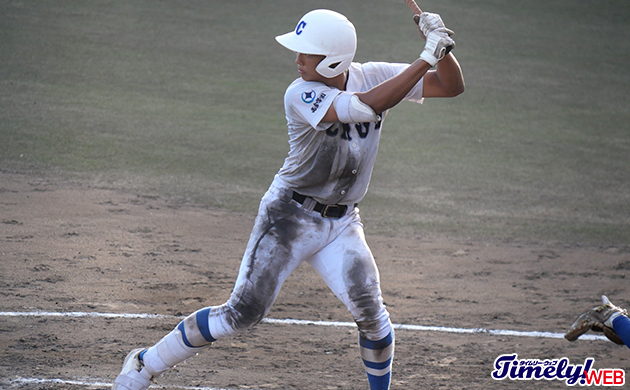

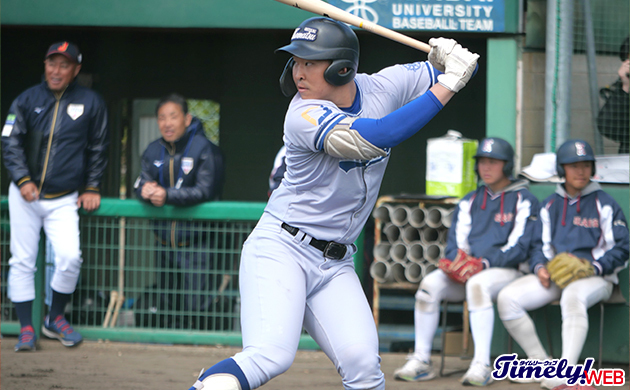

春季宮城大会で優勝を飾った翌日、グラウンドでは紅白戦が行われていた。決勝戦はナイターでの開催となったため、解散したのは21時前。翌日は休みを入れたくなりそうだが、朝7時半集合で、夕方までみっちりと試合が組まれていた。県大会で出場機会が少なかった選手とメンバー外がメインの紅白戦となる。「外から見ていても、仙台育英は“良いチーム”と感じていましたが、中に入ってみて、その気持ちはさらに強くなりました。部員全員に出場機会が与えられていて(3学年82名)、野手であれば、こうした紅白戦を含めて、年間300もの打席数が与えられている。そこで出た成績を、須江監督がひとりひとり丁寧に確認し、評価している。多くの子どもたちに、野球をやる喜びや楽しみを供給し続けたうえで、勝利を目指し、なおかつ高校で燃え尽きないようなシステムを作り上げている。なかなかできることではないと思います」

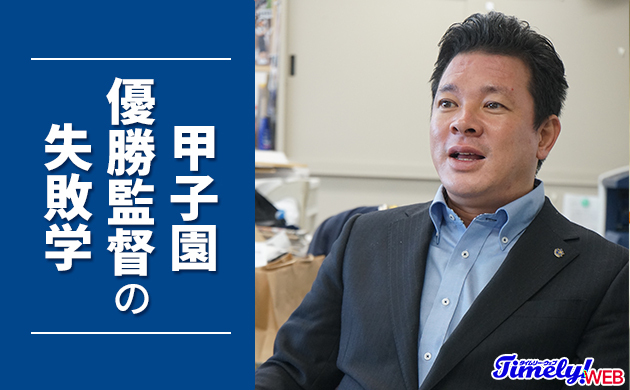

チームのスタッフに加わり2カ月、「猿橋部長」として、どんな役割を担うのか。

「須江監督は小説家みたいなもので、『日本一』というエンディングに向けたストーリーを、自分の中でしっかりと描いている。そのうえでのぼくの役割は、編集者に近いと思います。内容の行き違いや齟齬があったときに、ササッと微調整して、物語がうまく進むように持っていく。たとえば、須江監督からの指示が選手にうまく通っていないと感じたときには、選手の元に寄って、少し通訳してあげる。そういう役割だと考えています」

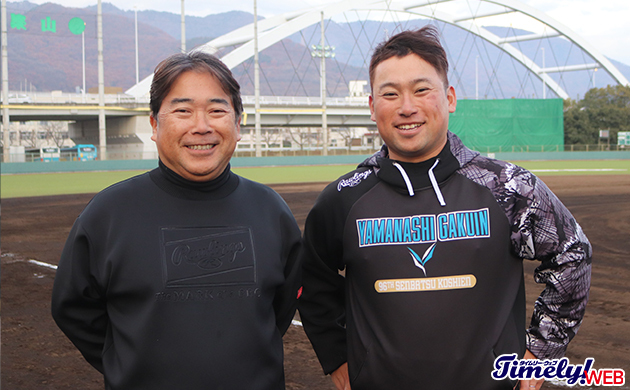

春季大会では初めてベンチに入り、須江監督はホームベース寄り、猿橋部長は外野寄りに立ち、それぞれの視点からアドバイスを送った。