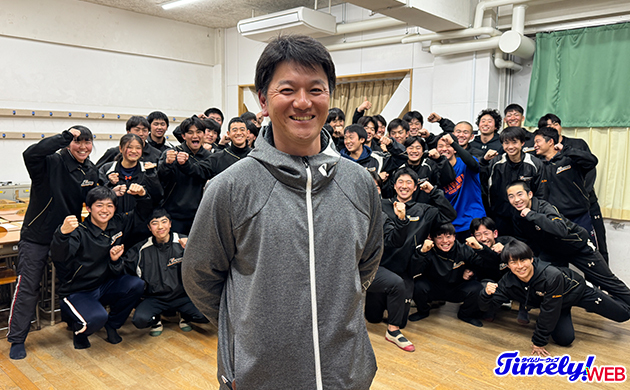

2010年秋に30歳の若さで中京大中京を指揮することとなった高橋源一郎監督。2015年には夏の甲子園に出場し、2勝をマークするなど名門復活を印象付けた。しかし監督として2度目の甲子園となった2017年夏は初戦で広陵に逆転負けを喫し、継投策への批判も多かった。後編ではその後のチーム、そしてコロナ禍での経験についてお送りする。

2017年夏の広陵戦、好投していた先発の磯村峻平(現トヨタ自動車)を無失点のまま6回途中で降板させ、それをきっかけに逆転を許したことは前編でも紹介した。

続く2018年夏は、愛知県大会準々決勝で至学館、2019年夏は準決勝で誉と新興勢力と言われるチームに敗れてまた苦しい時期が続いたが、2019年秋には東海大会、続く明治神宮大会でも優勝。学校の長い歴史でも明治神宮大会での優勝は初のことであり、新たな歴史を刻むこととなった。

この時は高橋宏斗(現中日)の活躍が注目されたが、決してワンマンチームだったわけではない。これも過去の甲子園での経験が生かされたものだったと高橋監督は話す。

「(高橋)宏斗だけでは秋には勝てても翌年は勝てないだろうと思っていました。1学年下に畔柳(亨丞・現日本ハム)もいましたが、あの時は故障もあって無理はできない。だから神宮大会は宏斗と同じ2年生(当時)の松島(元希・現明治大)を中心で行くと事前に選手にも伝えていました。本人は決勝の時に『本当に自分が先発でいいんですか?』と聞いてきましたけど、大会前に話していた通り松島に任せました。秋だからできたというのはありますけど、宏斗だけに頼らずに勝てたことは選手も自信になったと思います」

健大高崎との決勝戦で松島は先発して5回を3失点と好投。高橋監督や他の選手の期待に見事に応えている。これも甲子園での悔しい経験を生かした結果と言えそうだ。

しかしそんなチームは翌年、甲子園大会を戦うことはなかった。新型コロナウイルス感染拡大の影響で2020年は春、夏とも大会が中止となったからだ。明治神宮大会の戦いぶりを見る限り、選抜では優勝候補の筆頭と見られていただけに、無念な気持ちは大きかったのではないだろうか。

「あの年の甲子園が中止になったことで色んな方に『(監督として)運がないね』と言われるんですけど、自分のことよりもとにかく選手が最後に力を発揮する機会がなくなってしまうということが残念でした。

春の時点では『夏に向けてしっかりやろう』と言えたんですけど、夏も中止になって練習も全くできない。あの時はお恥ずかしい話、選手に何て声をかけていいか分かりませんでした。学校での練習だけではなく、外出して野球をするのもはばかられるような雰囲気でしたから、個人で練習しろとも言えない。

選手の中に、室内で練習できる場所を持っている家庭があったので、そこで交代で練習しているというのは電話などで話して聞いていましたが、こちらから指示するようなことはなかったです。

監督としてはもちろん、これまでの人生でこんなにポッカリと時間が空いたのも初めでです。ずっと家にいて家族と過ごしていましたが、普段はやらない料理をやったり、花を育ててみたりしながら色々考えました。今思えばですけど、改めて振り返るのには良い時間だったのかもしれませんね」

コロナ禍で何をして良いか分からなかったと話す高橋監督だが、そこからリスタートを切ることができた大きな要因は選手たちの成長にあったようだ。

「分散登校が始まって、ようやく少しずつ練習ができるようになったのが5月の後半くらいだったと思います。まだ夏の代替大会がどうなるかも決まっていなかったのですが、愛工大名電の倉野(光生)監督に連絡をいただいて、練習試合だけでもやろうということになりました。それで6月に名電さんのグラウンドでやったのですが、その時に宏斗が自己最速の153キロを出して、150キロを連発したんですね。その前に練習でもしっかり投げられて大丈夫だとは思っていましたけど、予想以上にしっかり仕上げられていました。宏斗だけじゃなくて、上で野球を続けようという選手はみんなしっかりできていましたね。それを見てこれまで取り組んできたことが無駄ではなかったなと思いました」