2022年夏の甲子園、悲願の東北勢初優勝を飾った仙台育英高校野球部。そこに至るまでには「二度消えた甲子園」があった。

「地域の皆さまと感動を分かち合う」という須江航監督が就任時から掲げる理念のもと、苦境に立ち向かう仙台育英の取り組みに迫った一冊。前回に続いて第3章「『日本一からの招待』を追い求めて」からの一部をご紹介します

GMになってからの日々は、うまくいかないことばかりでした。GMは選手ではなく、指導者寄りの立場です。だから、同級生に対して、誰よりも厳しく接していました。1秒でも、集合時間に遅刻した者がいれば、烈火のごとく叱り飛ばす。練習の雰囲気がぬるいと、ブチ切れる。わかりやすくいえば、昔ながらの指導者。教員になってからのことを考えても、あのときが一番怒っていたと思います。当然、同級生には嫌われます。「学生コーチは、嫌われてナンボだ」なんて声も聞きますが、嫌われるよりは、好かれているほうが、何倍もやりやすいものです。

一番辛かったのは、相談できる同級生がいなかったことです。問題をひとりで抱え込み、ノイローゼになりかけていました。逃げ場がない。チームがうまくいかないのは、すべてGMのせい。悩み、苦しみました。

当時の佐々木先生は雲の上の存在で、〝神様〟でした。怖さも感じていましたが、それは決して、高圧的な怖さではなく、見透かされている怖さ。私が何時間もかけて、「これを言おう」と準備してきたことが、一瞬で否定されてしまうのではないか……、とんだ見当違いで迷惑をかけてしまうのではないか……。ひとつの言葉を発するだけでも、相当な準備と覚悟が必要でした。

チームには、エースの芳賀崇(現・宮城県立村田高校監督)を筆頭に、能力の高い選手が揃っていました。秋に東北大会を勝ち抜いて、センバツ出場権を勝ち取ると、翌春のセンバツでは常総学院に敗れるも準優勝。力を十二分に発揮できた戦いでした。

夏こそは東北勢初の日本一へ。周りはそう期待していましたが、センバツ後の私たちは、空中分解の状態でした。センバツ準優勝ということもあり、連日のようにメディアの取材があり、女性ファンもグラウンドに大勢集まるようになりました。ファンレターも届いていました。目当ては、センバツで活躍した選手たち。それ以外の選手はまったく見向きもされない。

日が経つにつれて、気持ちの面で大きな隔たりが生まれるようになりました。それをどうにかして解消するのがGMの仕事ですが、当時の私にそこまでの説得力も指導力もなく、部員一人ひとりに対するケアが不足していました。メンバー外が練習をボイコットしたこともありました。

それでも、個々の能力は県内では抜けていたので、夏は宮城大会の決勝へ。相手は、2年生の高井雄平投手(現・ヤクルト)がいた、ライバルの東北高校です。よく覚えているのは、決勝戦の朝に「最後だから、ちゃんとやろうぜ」と、ようやくひとつにまとまったことです。高井投手の力のある球に苦戦しましたが、延長11回の激闘に1対0で勝つことができました。

しかし、甲子園の切符を勝ち取ったことで、もう大半の選手が満足していました。甲子園では、春に7対1で勝利していた沖縄の宜野座に、1対7と逆のスコアで完敗。試合後、しばらくしてから、「本当にこれで良かったのかな?」という雰囲気になったのを、よく覚えています。

高校3年間を振り返ると、悔いしか残っていません。自主練習をしていたつもりでしたが、あとになって思えばもっとやれたはず。食事を工夫すれば、もっと体を強く大きくできたと思います。GMになってからも、自分が言っていることと、実際にやっていることに差があり、同級生の中には「オマエに言われたくないよ」という気持ちもあったはずです。私がもっとしっかりしていれば、センバツ以降の道のりも変わっていたと思います。

とても興味深いのは、私を含めた同級生5人が、高校で監督をしていることです。仙台育英は毎年100名を超える部員がいますが、指導者の道に進む卒業生はほとんどいません。それにもかかわらず、芳賀が村田高校、米倉亮が古川学園(宮城)、渡辺智幸が福島県立本宮高校、佐藤貴博が岡山学芸館で指揮を執っています。センバツの決勝まで勝ち進みましたが、自分たちの高校野球がどこか不完全燃焼に終わってしまったことが影響しているのだと思います。

私が、「指導者になりたい」と思ったのも、この3年夏がきっかけです。「自分の高校野球はまだ終わっていない」「このままでは完結できない」。負けたときに、率直に思ったことです。

今の選手たちに、「高校野球の終わり方が大事」とよく話しているのは、自分の苦い経験があるからです。どう終わるかによって、そこまで歩んできた道のりの評価も変わる。それはたとえ、日本一を果たしたとしても、内容と結果が一致したものでなければ、充実感は生まれないものだと思います。

最終的に、指導者を目指す決め手となったのは、甲子園で負けたあと、8月下旬に日大三高の練習を見たことでした。その年の夏に、近藤一樹投手(現・ヤクルト)、内田和也選手(元・西武など/現・立正大立正高校監督)らを擁して、夏初めての全国制覇を達成。チーム一体となって戦っている姿に、感銘を受けました。甲子園の取材でお世話になったライターさんにお願いして、小倉全由監督につないでいただいたところ、名もなき高校3年生を快く迎え入れてくださいました。

「やっぱり、高校野球はこういうものだよな」というのが、日大三から抱いた素直な感想です。全員がひとつのボールに集中し、きつい練習ながらも、充実した表情で野球に取り組んでいる。指導者として、高校野球に携わりたい。そう決意することができました。

大学は、佐々木先生からの紹介、そして藤木豊監督(現・明秀日立コーチ)からの誘いもあり、実力を付け始めていた八戸大に進学。1、2年生はマネジャー、3、4年生のときは学生コーチとして、のちにプロに進む青山や内藤らと日本一に挑みました。

大学での4年間を一言で表すのなら、〝大人の世界〟を学びました。大変なことも、厳しいこともたくさんあり、私自身がチームに迷惑をかけたこともありました。それでも、〝疾走感〟があった4年間だったことは確かです。まだ全国大会での実績がないところから、本気で日本一を狙い、学年が上がるにつれて確実にチームが強くなっている。強くなるまでの過程をその目で見て、肌で感じられたことは、指導者になった今、間違いなくプラスに働いています。

*続きは本書にてお楽しみください

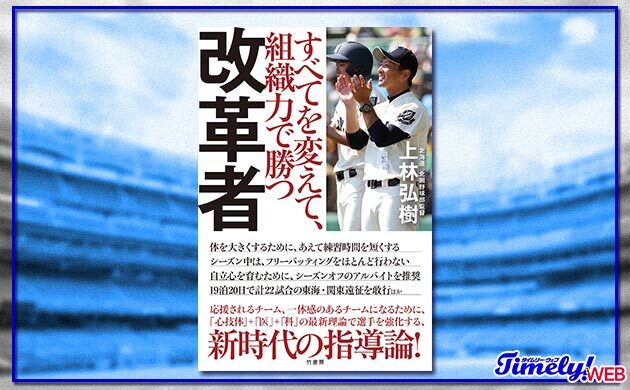

書籍情報

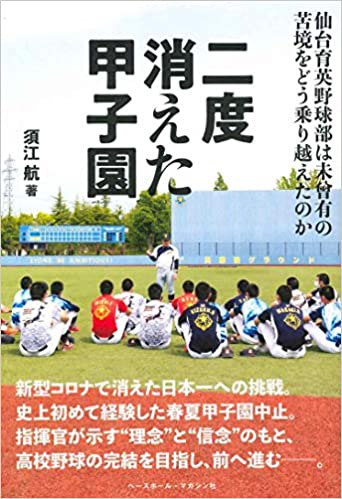

「二度消えた甲子園 仙台育英野球部は未曽有の苦境をどう乗り越えたのか」

著・ 須江 航

ベースボールマガジン社

定価1760円

【目次】

はじめに第1章 幻のセンバツ

3月11日、センバツ中止発表

センバツのベンチ入りをかけた熾烈な戦い

背番号はチーム内競争を勝ち抜いた証

進むべき道を先に示していく

「知恵と工夫と情熱」を持って取り組む

自粛期間中に人としての学びを深める

スポーツと社会の距離が近づいた

PV制作で3年生の進路をサポートする

「仕方がない」で終わらせることはできない

次の世代に残るものは何かを考える

日本一の夢は後輩たちに託す

第2章 理念作りから始まった2018年

個人面談からスタートした監督1年目

保護者に向けて発行した『硬式野球部通信』

「理念」のない組織に成功なし

「野球=陣地取りゲーム」

成長のステップは「わかる→できる→いつでもできる」

大阪桐蔭・西谷監督からの学び

災害援助・地域貢献と真剣に向き合う

「基準」があるから「評価」ができる

夏のメンバー入りをかけた部内紅白戦

チームが前に進むときには「疾走感」がある

「継投」と「継捕」の組み合わせ

県大会決勝で見せたバッテリー交代

2018年世代が築いた仙台育英の文化

第3章 『日本一からの招待』を追い求めて

高校2年秋、選手からGMに転身

3年春センバツ準優勝からの苦しみ

週2日の練習、ボール3球から始まった秀光中

2009年夏、指導者人生を変えた1敗

2010年夏、指示の曖昧さが生んだ敗戦

2011年春、価値観が変わった東日本大震災

全国のみなさんに「ありがとう」を伝えに行く

2013年春、これまでの須江航をすべて捨てる

2013年夏、継投に泣いた愛知全中

野球のゲーム性をとことん突き詰める

日本一から遠ざかった3年間

勝ちに至るまでのプロセスを学ぶ

第4章 今どき世代の強みを生かした育成法

測定数値で客観的に選手を評価する

今どき世代は取捨選択のスピードが速い

選手選考の「現状」と「期待」を開示

選手選考レースを振り返る

ほぼ1年中続くメンバー争い

秋に向けて1、2年生に現在地を提示

リクルートの肝は「大学で活躍できるか」

チームに必要な「求人広告」を示す

“旬”の選手を使っていく

思考ができあがりつつある高校生

意図的に待つ時間を設ける

第5章 高校野球の完結に向けて

「真剣勝負 ~本質を知り、本質を生きる」

夏の代替大会の位置付け

宮城大会は自分たちのプライドをかけた戦い

東北大会は未来に向けた戦い

甲子園交流試合はメッセージ性の強い戦い

理想の終わり方を求めて

「小中NEXTプロジェクト」への想い

おわりに