ドミニカ視察と大学院での学びと気付き

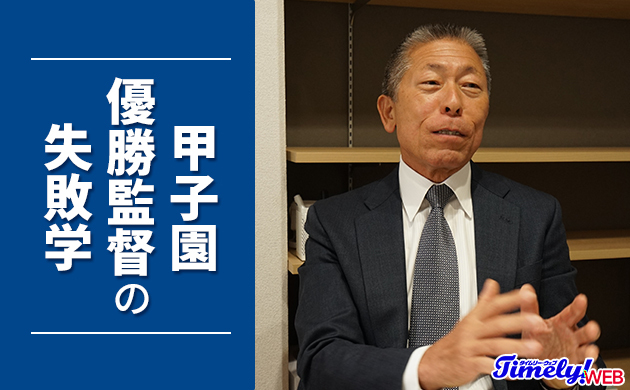

津久井浜から異動する時には、生徒も保護者も涙を流しながら送り出してもらったという平野監督。胸中に去来したのは「もっと生徒の話を聞けば良かった」という後悔だった。

しかし、頭では分かっているものの、瀬谷に移ってからもその反省がなかなか生かされることはなかった。

「人間、簡単に変われないというか、生徒と議論をする前に自分の『正義』を通したいという気持ちが強く出てしまうことが多かったですね。毎日帰宅の車中では『言い過ぎたんじゃないか・・・・・・』『もっと聞く耳を持てば良かった・・・・・・』とか、自己嫌悪に陥るというか、悶々としてばかりいました」

そんな日々を送るなかで、自身が変わるきっかけがあった。瀬谷で4年目を迎えた6月に誕生した第1子の存在だった。

「親になって初めて『親心』が分かったというか、生徒たちも保護者の方からこんなに愛されていたんだということに気づいたんです。高校3年間って親からすると、子どもとして接する最後の期間じゃないですか? その大事な3年間に自分は携わらせてもらっている。しかも部活というかなり長い時間を一緒に過ごすわけです。そう考えると安易に狭い基準だけで色んなことを言うことはできません。親になって初めてそういうことを考えるようになりました。それがまず指導者として大きかったですね」

その年の冬には世界を広げるために具体的な行動に出た。ドミニカの野球を現地に視察に訪れた。そこで出会ったのがアントニオ・バウティスタというコーチだった。

「アントニオコーチからは『叱るタイミングも本当に考えているのか?』『みんなの前で叱ることが本当に彼のためになっているのか?』そういう話をされました。それを聞いて自分は指導者として怠慢だったなと痛感させられました。今は指導するのが難しい時代になったとも言われますけど、逆に昔が異常だったのかもしれませんよね。指導者が何か言えば選手が何も言わずにその通りに動く。それで勘違いしてしまう部分も多いと思います」

逆にアントニオコーチからは日本野球の素晴らしさも教えられた。

「時間通りに選手がしっかり集まること。規律の素晴らしさ。ドミニカではまずそれができない。国民性としてもっと誇った方が良いということを言われました。そういう部分が当たり前だと思ってはいけないんだなということを教えてもらいました」

ドミニカでの視察を経験した後、平野監督は指導の現場を離れ、体育科の教員として長期研究員として1年間授業の研究に従事した。横浜国立大学の大学院にも通い『プレイヤーに求められる指導者』についても研究した。

計2年間の研究を経て川和に赴任。2023年からは監督として指導の現場に復帰することになったが、色んな経験や反省を持ちながらも、決してスッキリしているわけではない。

「今でもこうしていくのが絶対に正しいと思って指導できているわけではありません。相変わらず色々考えることも多いです。ただ、指導者というのはそれで良いのかなということも思うようになりました。

例えば『妥協』という言葉って悪いイメージがどうしてもあったんですけど、今では良い言葉なんだなと思うようになったんです。何かをやる時に一番最適な点を突くというか、『中庸』みたいなイメージですね。そのために日々、生徒をよく観察しておく必要もあるのだと思います。自分は他の指導者から〝野球狂〟みたいに見られることも多いのですがそんなことは決してなくて、野球がなくても生徒のキャリアと成長に携わって、無条件に応援してあげるのが教員としての役割だと思っています。その気持ちはこれからも変わらずに持ち続けていきたいですね」

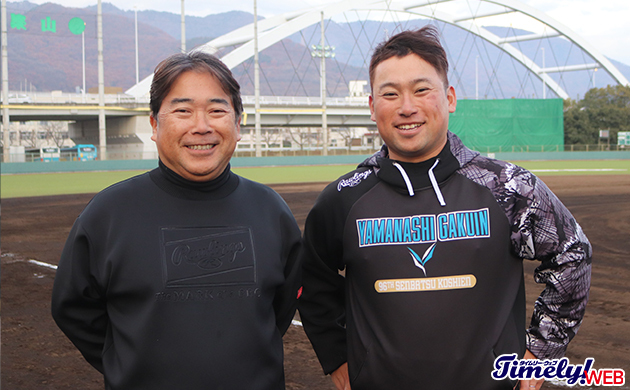

平野監督の体験談が多くの指導者の参考となり、学び続ける指導者が増えていくことに繋がることを期待したい。(取材・西尾典文/写真・編集部)

関連記事

-

【武相】豊田圭史監督|グラウンドの中では「昭和」、外では「令和」2025.3.1

学校・チーム -

【武相】豊田圭史監督|大学監督時代に学んだマネジメント能力の重要性2025.2.22

学校・チーム -

阿部葉太(横浜)|新チーム期待の1・2年生特集2024.9.21

選手 -

【東海大相模】「選手が持っている力を発揮させてあげたい」2022.7.1

学校・チーム -

【東海大相模】引き継がれる東海大相模の「攻撃野球」2022.6.27

学校・チーム -

【川和】練習後に塾へ通う選手たち、グラウンドでも実践する「アクティブラーニング」2018.4.26

学校・チーム

- 1

- 2